2008-02-11 [月] やっと

_ 毎週末の課題の

LCDCが、ちょこっとだけ前進(^o^)

いろいろいじりすぎて、原因がさっぱりわからんけど、なんとか、メモリの読み込みだけができるようになりました。原因不明ってのが気分悪いけど、まあ、しょうがない・・・。

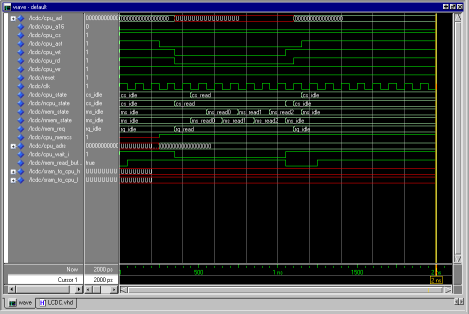

やっとできたタイミングチャートはこんな感じ。

なぜか、単位がnsじゃなくて、psなのは、無視するとして(^_^;)、1ワード読み出すのに、7ステートって、時間かかりすぎだよorz 実際は、CPUクロックが20MHzで、CPLDのクロックが40MHzだから、CPUから見れば、3ステートぐらいだから、許容範囲かなあ。いまいち、嬉しくないけど・・・。

ま、最適化するにしたところで、メモリの書き込みを作った後の話だな。

_ それにしても

ユーザー登録が要るとか、製品版に比べて制限があるとはいえ、こんなツールがタダで使わせてもらえるなんて、ありがたいな。普通に製品版買ったらいくらするんだろう。見た瞬間に買うのあきらめるぐらいの値段なんかな。

つーか、最初から使ってれば、もっと早く動いてたんじゃね?>オイラ

_ okamal [激遅で聞くのもなかなか面白いんでないですかな(^^;;]

_ 管理人 [気になって作業がはかどらんくなるけどね(^_^;)]